河井荃廬とは

河井荃廬の古書販売ページを見る

河井荃廬の読み方

河井 荃廬は、「かわい せんろ」と読みます。

河井荃廬とは

1871年 – 1945年

出身地:京都府

初名:徳松

字 :子徳

のちに仙郎と改名します。

号:荃廬

別号:蟫巣(たんそう)・九節丈人(きゅうせつ)

堂号:宝書龕(ほうしょがん)・継述堂(けいじゅつどう)

近代日本の篆刻家

中国に渡って呉昌碩に師事し、金石学に基づく篆刻を日本に啓蒙し、その発展に尽くした人です。

河井荃廬の父(川井仙右衛門)は、京都・寺町の名代の印判師として知られ、荃廬は長男です。

上京第三十組小学校卒業後は、林雙橋(はやし そうきょう)の元で詩文を学びます。

18歳から20歳の頃に篠田芥津(しのだ かいしん)の門下となって篆刻に触れ、浙派の風を学びました。この頃、田中文求堂より金石書を入手し丹念に書写しています。

27歳の頃、呉昌碩を敬慕し、文通をはじめます。

30歳の頃、はじめて上海に渡り、呉昌碩の門をたたきます。

呉昌碩が亡くなるまで交流は続きました。

毎年のように渡航、中国の様々な文物を日本に持ち帰りました。この頃は、渡航費用を賄うために最も盛んに篆刻し、好事家の求めに応じて印を売っています。

33歳の頃、京都から東京の下谷へ移住し所帯をもちます。その後三井源右衛門高堅(新町家9代)に迎えられ、邸内の簡素な家(九段富士見町)に移り住みました。高田竹山らと吉金文会を興し、37歳の頃には、初世中村蘭台、五世浜村蔵六、岡本椿所、山田寒山らと丁未印社(ていびいんしゃ)を結成します。

河井荃廬は、金石学・文字学・中国書画の造詣が深く、国内で指導的な役割を果たします。

林泰輔との共著「亀甲獣骨文字」や「書苑」「南画大成」「墨蹟大成」などを監修しました。

48歳以降は、納得いかない作品を後世に遺したくないという思いから、ほとんど印を刻さず、著述もほとんど筆を執ることはなかったようです。

73歳の頃、東京大空襲で自宅が戦災を受けて亡くなります。所蔵する膨大な書画や蔵書なども同様に被害を受けました。

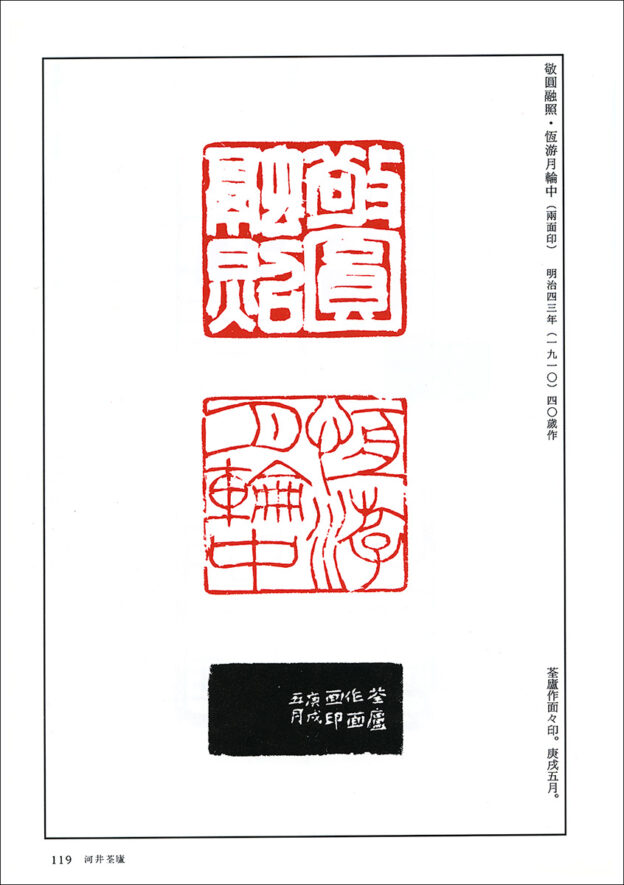

河井荃廬の刻風

篆刻の作風は年代とともに推移が激しく、初期は師の篠田芥津から浙派の技法を学び、作風にも色濃く影響がみえます。

その後、秦・漢の古典や近代の陳鴻寿・徐三庚・呉昌碩・趙之謙などの刻風に変化していきます。

30歳で呉昌碩門下となりますが、緊密な構成による古典主義でありながら、独自の作風を展開します。

河井荃廬の篆刻の成熟期は47歳頃と言われており、その当時刻した代表作は以下のものがあります。

日下部鳴鶴

「東作之印」「日下東作章」「野鶴翁」

比田井天来

「比田井象之」「畫沙」など