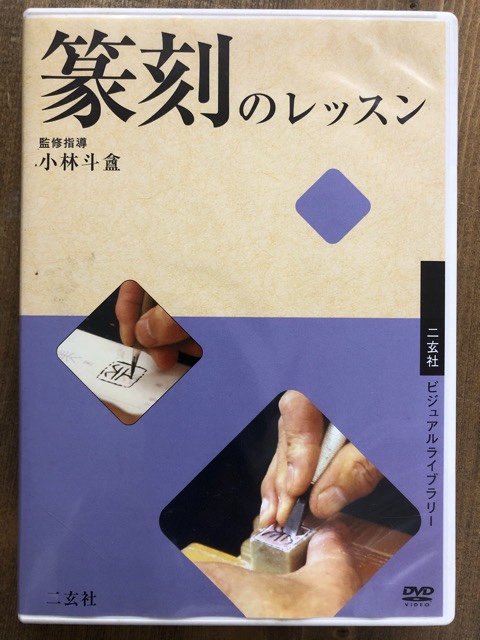

篆刻家 小林斗盦とは

小林斗盦の古書販売ページを見る

小林斗盦 読み方は?

こばやし とあん

小林斗盦の略歴

1916年2月23日 – 2007年8月13日

書道家・篆刻家

埼玉県生まれ

本名:庸浩(こうよう)

字:中卿

号:香童→浩堂→斗盦(斗庵)

全日本篆刻連盟会長

幼少より書道・篆刻を志します。書は比田井天来に、篆刻は石井雙石に師事し、1941年河井荃廬の門下になります。

戦後は書を西川寧に師事し、篆刻を銭痩鉄(せんそうてつ 1897-1967年 中国の近代を代表する書画家であり篆刻家)、文字学漢籍を加藤常賢、古印学を太田夢庵に学びました。

小林斗盦について

篆刻の孤高なる巨匠 小林斗盦という存在

日本の篆刻史を語るとき、必ずその名が挙がる人物がいます。

小林斗盦(こばやし・とあん、1903–1986)。彼は、戦後日本の篆刻界を牽引し、その芸術性と哲学で多くの後進に影響を与えた篆刻界の巨匠です。小さな石の中に宇宙を刻むかのようなその作風は、今なお見る者の心を打ちます。

篆刻との出会いと修練の道

小林斗盦は愛媛県に生まれ、幼いころから書や漢籍に親しみました。青年期に上京し、篆刻家・河井荃廬に師事します。篆刻の基礎を徹底的に学ぶ中で、中国古印への深い研究心を育みました。特に秦・漢代の古印や明・清期の印風を丹念に研究し、その造形美を現代に甦らせることに情熱を注いだといいます。

彼の作品は、古法に根ざしながらも、決して模倣にとどまらず、線の太細や刻の深浅、空白の扱いまでが意図的で、全体に独自の「気韻生動」が漂います。斗盦は「印は心の象(かたち)なり」と語り、印面に精神性を宿すことを何より重視しました。

書と印の融合 独自の芸術観

小林斗盦の篆刻を語る上で欠かせないのが、書との密接な関係です。彼は書家としても優れ、篆書・隷書・草書を自在に操りました。篆刻においても、印文の設計に書の構成美を取り入れ、線のリズムや間の呼吸を大切にしました。その結果、彼の印には書の余韻が漂い、見る者に静謐な緊張感を与えます。

斗盦の印風は、時に厳しく、時に柔らかく変化します。晩年の作品では、線がより自由に遊び、抽象絵画にも通じる造形感覚が見られます。これは彼が長年追い求めた「造形としての印」の極致とも言えます。

篆刻界への功績と教育活動

小林斗盦は、個人の創作活動だけでなく、日本篆刻界の発展にも多大な貢献を果たしました。

1957年には日本篆刻家協会を創設し、会長として後進の育成に尽力します。篆刻を一部の愛好家の趣味ではなく、広く芸術として位置づけることを目指しました。その活動を通じて、篆刻が現代書道や美術の一分野として確立する礎を築いたのです。

また、小林斗盦は生井子華らと無名印社を結成、若い世代に篆刻の精神と技術を伝えました。

弟子たちの中には、のちに日本を代表する篆刻家となる者も多く、斗盦の影響は今なお脈々と受け継がれています。

小林斗盦の主な著作

中國篆刻叢刊 二玄社

中國璽印類編 二玄社

書道技法講座33 清人篆書三種 二玄社

定本書道全集印譜篇

書道名品大系続明清篇

日本の古印

小林斗盦の古書販売ページを見る

~書道ライフを快適・豊かに~

書道専門店 大阪教材社